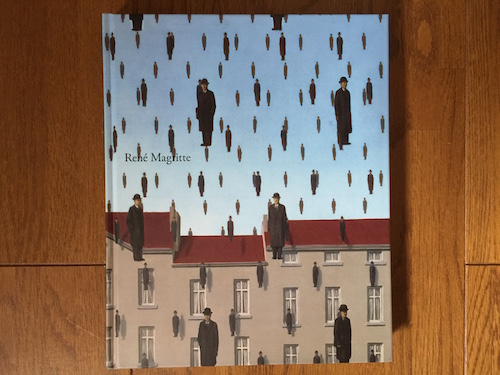

結構人出があった。とはいえ、めちゃ混みで人の波に押されて流されてしまうとかそういったことはなくて、じっくりと見ることができた。

基本的に若い頃の作品から順々に展示されていた。おおよそ130点の作品。第二次大戦前までの作品が展示されたところで、休憩室・トイレがあって、そこから戦後の作品が展示されていた。

マグリットは1898年生まれとのことなので、おおよそ20世紀と重なる。作品の発表年の下二桁に2足すと年齢になる。この絵描いたのは何歳になると思いながら見ていた。

1928年頃から、マグリットと言ってイメージする作品になってくる。

初期から、ベッドのヘッドボードにある柱みたいな、階段の手すりの支柱みたいな凹凸ある棒が出てくる。

後で買った図録によれば、ビルボケと言って西洋のけん玉だそうだ。

木目とか、レンガが描かれる。描写に凝っていない感じが印象的。

レンガだと、下地に線をひいて区切ったよ。という感じ。

木目です。レンガです。というのはわかる。

ディテールとか、フォトリアルっぽさへの探求という方向性ではない。

概念がそのまま渡るから良いのかしらん。絵が達者ではなかったのかとも思う。

でも、写真コラージュであるとかハイパーリアリズムであったりするのを想像すると、その場合はひっかかりなく、ああそうと流してしまいそう。

描かれている、というのをすごく感じる。

初期の作品に、波が出てくるが、後年の波のような絵になる波ではない。

(図録によると、後年の作品に出てくる波は、海景画家ワルタン・マホキアン(Vartan Mahokian – Wikipedia, the free encyclopedia)の作品「波」の絵葉書を写したものとのこと)

戦後すぐのヴァーシュ(雄牛)の時の絵、これ、マグリットの年譜か何かで見て、どんな絵か知りたかったのだけども、今回の展覧会でその時期の絵、2点あった。

色鮮やかで速書きの絵。

おさまりが良い。

なんでなのかしらん。落ち着かなくなる、とか、考えてしまう、といった作用が起きない。

よく見ると、というか、描かれている内容を考え起こしてみると、奇妙なはずなんだけど、さらっと見てしまう。

戯画だから?戯画はそういうものと思っているから?

戦後の作品は、岩。岩肌が出てくる。

岩肌テクスチャを描くと、石化する。不思議なことだ。

戦前の頃より、テクスチャ描画に凝っている。

「ピレネーの城」みた。

でか。2mある。

「ピレネーの城」や「大家族」などなど、この時期の作品、図工の教科書だとかで見た!とかで、すでに親しんでいるイメージの絵がどかどかあって、これってとんでもねーことだなーと。感じましたね。

(あと「王様の美術館」の額がえらくごつかった。)